※この記事は@DIMEに掲載されたものです。

少子高齢化や核家族化、ライフスタイルの変化などを背景に、地域コミュニティの関わりが希薄化し、妊娠や子育てに関して身近に頼れる人や環境がないことが社会課題となっている。母親と父親ともに孤立を感じているといわれる。

今回は、子育ての孤立課題の解決をサポートする産後ケア施設とパパ同士のオンラインコミュニティを紹介する。

近年、子育て中に孤独や、孤立していると感じる両親が多いという課題がある。強く感じると、うつや育児放棄、虐待などにつながるとされる。

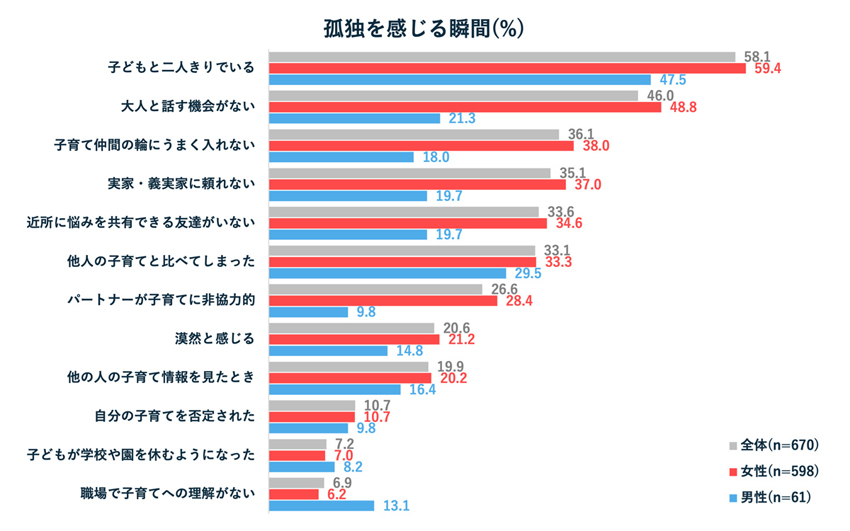

PIAZZA株式会社が行った調査によると、アンケートに答えた男女998 名のうち、女性は74.2%、男性は35.5%が、子育て中に孤立や孤独を感じたことがあると回答した。

孤独を感じる瞬間として、「子どもと二人きりでいる」や「大人と話す機会がない」などが上位となった。

子育てについて頼りたい存在の一番は両親や家族であるだろう。では、家族以外で頼りたいのは誰か。調査結果では、「ご近所の人」や「行政のサービス」などが上位となった。家族の次に大切なのは、近所の人々を含めた地域コミュニティであることがわかる。

今回紹介する施設やコミュニティも、子育て中の孤立を予防するために役立つといえそうだ。

奈良県生駒市にある「葉ノ月助産院」は、赤ちゃん連れで訪問できるカフェラウンジが併設された、よもぎ蒸しでの温活もできる産後ケア施設だ。

カフェラウンジはネスレ日本のサポートを受けたもので、「葉ノ月助産院 supported by NESCAFÉ」として2024年5月にスタート。「あったかカフェメニュー」で、集まるママや赤ちゃんと共に語らいながらくつろぐことができる。

産後ケアは、行政からの委託による産後ケア事業として実施している。産後ケア事業とは、退院直後の母子に対して心身のケアや育児サポートなどを行い、産後も安心して子育てできる支援体制の確保を行うもの。

2019年の母子保健法の改正を受け、2021年度から市区町村の努力義務となった。2024年度末までの全国展開を目指すとされており、2022年度時点で 1,462(約84%)の市区町村で実施されている(※)。

同院院長で、株式会社icot(いこっと)代表取締役、助産師・看護師の資格を持つ山本真貴子氏は、同助産院の開設背景について次のように話す。

山本 真貴子氏

株式会社icot(いこっと)代表取締役、葉ノ月助産院 院長 助産師/看護師

アドバンス助産師、受胎調節実地指導員、不妊症・不育症ピアサポーター、産前産後訪問支援員の資格をもつ。ハイリスク妊娠出産、産後の管理や育児指導、保健指導、母親教室、産婦人科外来、2週間健診や1か月健診に従事する。アドバンス助産師 資格取得。

私生活では、不妊治療を経験し、2020年、2022年のコロナ禍真っ只中に妊娠出産を経験する。現在、二児の母として育児に奮闘しながら、産後のママと同じ目線で寄り添うことを目指して産後ケア施設運営に取り組む。

「生駒市には産後ケアを担う施設の数が少なく、市外に頼らざるを得ない状況で、市民にとって気軽に通いづらいのが課題でした。また市内には産後ケアに特化した施設がなく、病院などが産後ケア事業を行っていたため、緊急対応時など産後の母子だけを優先してケアすることがむずかしい環境でした。そのため、“市内の方がより気軽に通える産後ケアに特化した施設”として開設しました。

生駒市は子育てしやすいという評判があり、育児施策にも力を入れています。産後ケア施設の運営を通じ、一市民として貢献できるようになったことにも意義を感じています」

カフェラウンジを併設したことには、どんな狙いがあるのか。

「母親は育児の合間もホッと一息つく時間が大切と考えていますが、赤ちゃん連れでカフェに行くことはハードルが高いですよね。そこで沖縄の『zeroplace』が“カフェ併設の産後ケア施設”という理想の形で運営していることを知り、ネスレ日本に協力を依頼しました。

“産後の母親”という同じ境遇の人たちが集まるため、周囲を気にすることなく安心して赤ちゃんを遊ばせることができ、助産師や保育士のアドバイスも聞くことができるので、利用者とって心からホッとして過ごせる場となっています」

有料にはなるが、よもぎ蒸しや母乳促進マッサージなど、産後に嬉しいオプションも選択できる。

日本の各地域で行われている産後ケアに視野を広げると、どんな課題があるか。

「補助上限や利用要件の撤廃など、国として産後ケア事業の拡大に向けた取り組みは進められていますが、具体的なアクションは各自治体に任されているため、予算額や施設の受け入れ対象などに地域差がある状況です。そのため、地域によっては受け皿の数が不足しており、まだまだすべての人が利用できるような状況にはなっていないのではと感じています」

今後の展望についてはどのような考えがあるか。

「もっと多くの方を受け入れたいと考えています。産後ケア施設として、現在は赤ちゃんが1歳になるまでしか受け入れられませんが、その後も利用してもらえるようなイベントなども開催していきたいです」

まだまだ産後ケアが手薄になっている地域は多いことだろう。カフェラウンジを備えた産後ケア施設は良き事例となると思われる。

2020年6月に設立した育児に取り組むパパが集まる「パパ育コミュ」というオンラインコミュニティは、仕事や育児に忙しいパパ達が時間も場所も選ばずに交流できるのが特徴だ。2024年10月時点で、のべ1,000名ほどが参加中という。

代表のシカゴリラ氏によると、現在の活動には3つの柱があるそうだ。

「一つ目は、育児に積極的に励むパパが仲間と交流できるような場所を提供すること。オープンチャット『パパ育チャット』を活用して、オンラインで気軽に情報交換や交流ができる仕組みを作っています。Zoomを利用した交流会の定期開催も。

二つ目は、パパたちがお互いに知識を身に着けるオフラインの場を提供すること。共通の興味・関心を持つ人たちの『サークル活動』や、講師の方等をお招きしてイベントを開催する『パパ育カレッジ』があります。

三つ目は、さまざまな活動を通じてコミュニティ内に蓄積されていく想いを社会に向けて発信する『Social Action』。書籍出版や自治体の講演会の登壇などを行っています」

パパ育コミュは、どのような経緯で立ち上げに至ったのか。

「私自身、2019年10月から1年間の長期の育休を取得した際に、家にこもって家事や育児を頑張ろうとするがあまり、心がすり減りうつうつとした気持ちを感じていました。加えて、子どもが少しずつ外に出られるようになってから児童館や公園に行ってもパパはなかなかおらず、同じ境遇のパパ仲間と気軽につながれる場所があったらいいと切に感じたのがきっかけです」

シカゴリラ氏が感じた思いは、日本の各地域のパパたちも同様に持っている可能性がある。パパの孤立問題について、どのようにとらえているか。

「育休取得率が上昇する中で、育休経験のあるパパは増えてきていますが、まだまだ半年や1年といった期間で育休を取得するパパはマイノリティです。

加えて、首都圏に本社をおく大企業では育休取得率こそ上昇していますが、一方で、首都圏から離れたり、また、規模が小さくなるにつれて、周囲の理解を得ることはむずかしくなる印象があり、コミュニティのメンバーからもハラスメントを受けたという声を未だに頻繁に聞きます。

一人で悩んでいると気持ちが疲れてしまったときには、同じような境遇の仲間と共に、自分らしさを追及することが大切だと考えています。そうした孤立しがちな育児に励む日本全国のパパの受け皿として、気軽に参加できる無料のオンラインコミュニティでありたいです」

今後、コミュニティはどのように発展していくのか。

「設立当初から掲げる『パパ達がパパっと集えるパパコミュニティ』というベースは大切にしながらも、時代の変化と共にコミュニティのあり方も検討する必要性を感じています。孤立だけでなく、復職後の仕事と育児の両立などまだまだ社会的な課題として認識が少ない印象があり、そのような声を社会に届けていくことが果たすべき役割の一つ。さらに、地域や社会を巻き込み、パパだけでなく、年齢や性別によらず誰もがイキイキと育児に携われるような社会に役立てれば良いと考えています」

パパという特性上、オンラインの集まりは最適な場所。そこからオフラインに広げていくやり方は、正攻法に見えてきた。今後、自信をつけたパパが地域に多く姿を現す日を心待ちにしたい。

産後ケア施設にパパのオンラインコミュニティと、どちらも孤立しがちな子育てにとって安心できる場所。このような場所が今後も日本に増えていくと期待したい。

<調査出典>

PIAZZA「孤育てに関するアンケート調査」 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000016981.html

<取材協力>

葉ノ月助産院 https://ha-tsuki.com/

パパ育コミュ https://www.college.papaiku.jp/

取材・文/石原亜香利