黒米の発酵液には、スキンケアとして素晴らしい力があることを突き止め、日本古来の技術である発酵と最先端の科学テクノロジーを掛け合わせ開発を行っているスキンケアブランドが「FAS」です。黒米を生産している農家は全国的にも多くなく、できれば継続的にものづくりを共に行いたいと、それが可能な信頼できる農家を探していたところ、古代米を伝承するためにつくり続けている農家に出会うことができたといいます。2023年10月にデビューしたまだ新しいブランドですが、アイテム数も増え、人気の高いスキンケアブランドとして多くの人に支持されているのは、農家のみなさんの協力と科学の力にあるようです。

「FAS」は、「Fermentation and Science(発酵と科学)」をコンセプトに日本古来の発酵技術と最先端のテクノロジーを掛け合わせて開発を行っています。そんな「FAS」の製品のキー成分となるのが、黒米発酵液です。黒米に含まれているアントシアニン系の色素は、抗酸化作用をはじめ、ビタミンやミネラルを豊富に含み、美容だけでなく予防医学の側面からも注目されているのです。発酵に用いる酵母を試行錯誤し、約300通りもの組み合わせを試し、黒米のパワーを最大限に引き出すことに成功しました。ベストコスメを多数受賞したシグネチャー製品である発酵由来成分90%の「FAS ザ ブラック エッセンス」を筆頭に、「FAS」にとってなくてはならい原料が黒米です。ただ、最初に農家のみなさんに話をしたときは、「化粧品を作るって、なにを言っているの?」という戸惑いの様子だったといいます。

「FAS」の原料となる黒米を生産しているのは、芋野郷赤米保存会のみなさんです。この地域の黒米は、一般的に多く流通するのもではなく、文化として途絶えさせないために、保存会が復興させたものなのだそう。各農家でそれぞれの稲作を行い、黒米は、伝承目的のため、ボランティアに近い形で育てていたのだとか。そのため、耕作地も最小限の状態で、今後、化粧品の原料として継続していくには、耕作地を広げる必要もあります。最初、農家のみなさんは戸惑ってはいる様子でしたが、黒米の復興を手掛けた人たちだから、協力してくれるのではないかという希望はあったと「FAS」ブランドマネージャーの井上みなみさんは話します。

「農家さんたちにとって、化粧品会社の人に会うというだけで、驚きだったと思います。京都府京丹後の保存会の人だけでなく、町の人たちにも理解してもらう必要がありました。保存会のみなさんも、お金は必要ですが、ビジネスと周りからみられるのも困るなど心配もあったようです。」(井上さん)

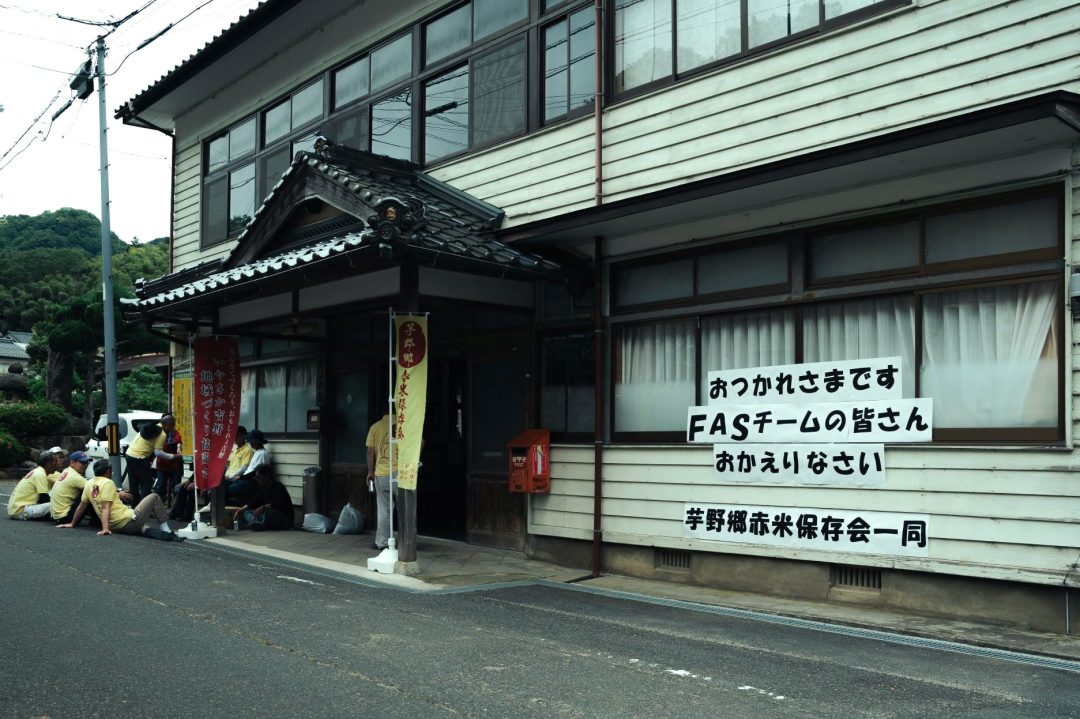

何度も訪れ、保存会や近所のみなさん、役場の方たちなどと理解を深めていきました。東京から片道約6時間、何度も足を運ぶというのは大変です。しかも、「FAS」を展開する株式会社シロクは、サイバーエージェントの子会社です。IT企業ではミーティングもオンラインということも多い中で何度も足を運び、リアルなコミュニケーションを大切にしたことが、現在の関係を築いているようです。それには、キーマンとなる保存会の会長の藤村政良さんの存在も大きかったよう。こちらの要望を伝えると、すぐに無理だとは言わず、検討し、周囲にも相談や協力を仰ぐという、まとめ役を買って出てくれています。もちろん、すべてが叶うわけではありませんが、前向きに検討してくれることに感謝し、やはり会いに行こうと思うのだとか。すてきな関係性ですね。

ミーティングなどで現地に行くだけでなく、田植えや草むしり、稲刈りなども手伝いながら話をすることで、今まで知らなかったことを知る機会にもなり、課題を一つずつ解決しているという井上さん。疑問に思ったことはとにかく質問し、まず農業への理解を自分たちが深めることから始めています。また、京丹後のみなさんに「FAS」について、より理解を深めてもらいたいと、商品説明会も開催しています。

「説明会場に入ってくるときは、よくわからないなあといった表情だった人も、説明や発表のあとは、表情が別人のようでした。納品して終わりではなく、どのように世の中に出ていくのかも伝えたかったんです。今では、楽しみにしてくれ、応援もしてくれています。」(井上さん)

食べるものと思っていた黒米が、スキンケアアイテムになっていることを目の前で見ることで、農家のみなさんも実感し、安心もできそうですね。理解が深まり、協力体制になったことで、現在では、耕作放棄地であったところも活用し、当初の20倍の広さの田んぼで黒米づくりが行われています。食べる分も一定数確保しつつ、「FAS」の原料に使われる黒米。ほかの黒米よりもちっとした触感があり、白米や玄米に混ぜて食べるととてもおいしいそうですよ。

耕作地が拡大しただけでなく、栽培方法も現状維持ではなく、農法自体も進化させる試みを行っています。例えば、「FAS」としては、無農薬で育ててもらいたいけれど、いざ、そう無農薬にすると雑草取りや害虫予防など手間暇がかかります。そこで、現地へ手伝いに行きながら、良い方法がないかなど、農家のみなさんと一緒に課題を解決しています。無農薬にすることで、いったん収穫量も下がったそうですが、2024年度の収穫分から完全無農薬を実現しています。

「田植えから稲刈りまで、何かを変えるとしても1年ごとに考えないといけません。天候にも左右されますし、一歩ずつ、今を生きているといったところです。」(井上さん)

「FAS」の要望に向き合ってくれている農家のみなさんがいるから、原料の代金を支払うだけでなく、お返しできることはないかと考えてもいるそうです。

「FAS」が、今後大きく成長し、世界進出するような大きなブランドになっても、今の関係性は変わりたくないという井上さんは、大きなプロジェクトよりも農家さんとの信頼を深めていくことを大切にしています。

「出会った農家さんが、Giveしてくださる人たちだから、応えたい、伝えたいと感じます。地方創生のための『FAS』ではなく、結果的に地方の方たちと関わっていると思っています。」(井上さん)

地方創生ありきではなく、スキンケアブランドとして求めるものがそこにあり、まず、相手を理解することから始め、その後、自分たちのことを理解してもらう活動を行うという、誠実な取り組みが現在の二人三脚での歩みを実現させています。実際に、会って話すというコミュニケーションの大切さを改めて感じました。