地方文化をどう伝えれば“読みたくなる”のか──。成功実例や協業を盛り上げる編集力の強みをサライ編集長に聞きました。

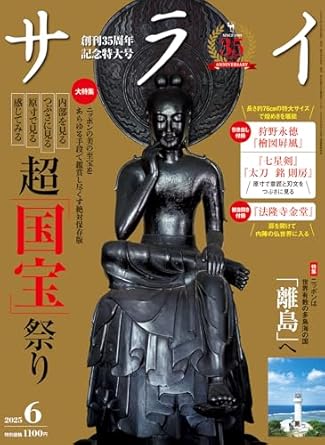

1989年9月、「わが国初、大人の生活誌」のキャッチフレーズで創刊された『サライ』。『旅』、『食』、『歴史』をテーマに、知的好奇心の高い読者に向けて多様な日本の文化を発信してきた。吉尾拓郎編集長は2024年10月に就任。誌面リニューアルを図り、若い世代の読者も急増している。

サライが得意とするテーマは地方文化と相性がよく、自治体とサライがコラボをすることで様々な価値が生まれる可能性がある。これまでに自治体との協業実績も数多く、独自性の高い編集力によって、地方のモノ・コト・ヒトの魅力を広く届けてきた。

「日本は約1万4000の小さな島が寄り集まってできた多島海の国で、島それぞれが独自の文化を醸成してきました。食、建築、工芸など、狭い国土にこれほど数多くの、しかも興味深い文化が芽吹き、発展している国は非常に珍しく誇れるものだと思いますね。知れば知るほどわくわくする魅力的な文化を紐解きながら、日本という国やローカルを深掘りし、読者がより理解できる誌面を作っていくことが雑誌メディアとしてのサライの立ち位置だと考えています」

創刊からサライは、『旅』、『歴史』、『食』などを得意分野とし、情報の羅列にとどまらず、読者にとっての学びがある記事作りに力を入れてきた。吉尾編集長によってリニューアルされた「新生サライ」では、伝え方の編集ギミックにこだわり、新しい切り口で地方の魅力を見せている。

「京都、奈良は1、2を競うサライの人気テーマですが、同じことを繰り返していても手に取っていただけるわけではなく、常に新しい視点で洞察し切り口を変えることで、サライが理想とする、豊かで贅沢な時間を提供できる記事になると思っています。一例を挙げると、昨年の奈良特集では、寺院の塔に着眼して、伽藍配置や建築構造などを考察し、『塔がわかればお寺がわかる』、『お寺がわかると奈良がわかる』という仕掛けを加えることで好評いただきました。地域に伝承される文化を紹介しながら、知的な謎解きも楽しめる工夫を取り入れたスタイルは、自治体とのコラボと相性がいいですね」

新しい風を吹き込みつつ、企画の取捨選択を大胆に進め、リニューアルによる方向性を明確に示す。

「地方ネタを取り上げるにあたり、『楽しいスポットを巡る旅をしよう』というような旅行ガイドブック的内容を、おそらくサライ読者は求めていないと思います。スマホですぐに検索できる情報も私たちがやることではないですね。読者向きでも心躍る発見のない記事は退屈ですから、どの部分をどう伝えていけば面白く読んでもらえるか。ローカルに限らず、世の中に溢れる情報を私たちなりに解釈して読者のみなさんに届けることが、サライの進んでいくべき道だと感じますね」

企画作りでも情報をストレートに伝えるのではなく、その事象が今後の日本文化にどのような影響を与えるかを考察し、より大きなテーマに広げるのが吉尾編集長のやり方だ。

「編集長就任以前の記事ですがとても印象に残っているのが、“100年後に残したいニッポンの「伝統食」”(2024年2月号)という企画。これは『食品衛生法問題で秋田県の郷土料理であるいぶりがっこが作れなくなってしまう』というニュースを目にした時に感じた“失ってはいけない食文化が地方には数多くある”という気づきがこの企画につながりました。この時はニッポンの伝統食を訪ねて方々に出かけ、原稿も特集中の半分ぐらいを自分で取材・執筆しています。地味なテーマかもしれませんが、地方の文化の多様性と面白さを読者に届けられたようで非常に反応もよかったですね」

興味のあるテーマはみずから取材に赴き、記事としてまとめていくスタイルは編集長になっても変わることはない。

「立場上なるべく編集部にいることが望ましいのですが、新しい魅力と出会うためにこの仕事をしている部分もあるのでやめられないですね。取材であれ旅であれ、地方に行った時に必ず足を運ぶのが地元の人しか知らないような町の居酒屋です。地域の魅力を熱心に教えてくれる店主の話がネタに結び付くことも多く、店に置かれている地酒の一升瓶を眺めるだけでも気持ちが高ぶり、運がいいと無名のとびきりうまい酒に出会えることも。自分の足で取材に回ったからこそ出会えた発見は、誌面作りにも大いに役立っています」

時には居酒屋談義から拾ったまっさらなネタが思わぬ反響を呼ぶこともある。

「焼酎企画の前取材で偶然入った神戸・三宮のおでん居酒屋で店主と話をした時に、『この焼酎めっちゃうまいよ』とすすめられたのが、現在左党に話題の鹿児島県にある天星酒造による芋焼酎『シン・コゾノ』でした。当時はほぼ無名銘柄でしたが飲んでみると驚くほどうまい。早速連絡を入れて鹿児島に取材へ出かけると、私たちが取材第1号だったそうです。この記事がきっかけか定かではありませんが、その後『シン・コゾノ』はいくつものメディアで取り上げられ、注目の銘柄といわれるようになりました。マスの情報も大事にしていますが、価値ある新しい情報が誌面を飾ることで、雑誌が格段面白くなると思いますね」

取材・文/安藤政弘 撮影/田中麻以 (小学館写真室)