「重陽の節句は昔の宮中の“アンチエイジング行事”である」

数年前、某五節句の展示で出会ったこの言葉(正確には覚えていないが、大まかにはこんな内容)。平安時代の行事と平成時代からやたらと用いられるようになった“アンチエイジング”という言葉の組み合わせが、かけ離れているかのようでありつつも、視覚・心ともにぐぐっと惹きつけられてしまうインパクトが押し寄せて来た。それ以降、私の中で9月9日を見る目は、ちょっと特別な日へと変わったのである。

なぜか、五節句の中で一番存在感が薄い9月9日の「重陽の節句」。果たして、この日に菊酒を呑んだり栗ごはんを炊いたりする人は現代に何人いるのだろうか?私自身も申し訳ないコトに何もやっていない。だが、そんな状況は令和や平成に始まったコトではなく、私がちびっ子だった昭和末期にも同じ状況だった。なんなら、明治時代からすでに廃れているという記録まであるそうな。そんな昔から?なぜ??本当に五節句の中で謎な存在すぎる重陽の節句。それが、アンチエイジングとどういう関係があるのか?その答えを探るべく、重陽の節句の“前日”に向かったのは京都の「いちひめさん」だった。

京阪清水五条駅から徒歩約8分、昔ながらの住宅街の日常空間にちょこんと佇む市比賣神社。女神様ばかり祀られているコトから「女人厄除け」の神社として知られ「いちひめさん」の愛称で親しまれている。小さな境内だけれども、そのサイズ感が逆にほんわかした気持ちにさせてくれる。広大な神社では得られない安堵感が心地良い場所でもある。

重陽の節句の前日9月8日の夕方、そのいちひめさんの小さな境内に鉢植えの菊の花がズラッと一列に並べられていた。赤・黄・白のちょっと大きめの菊の花。それらを少し遠めから眺めるように囲む参拝客十数名。もちろん、私もその中のひとりだ。

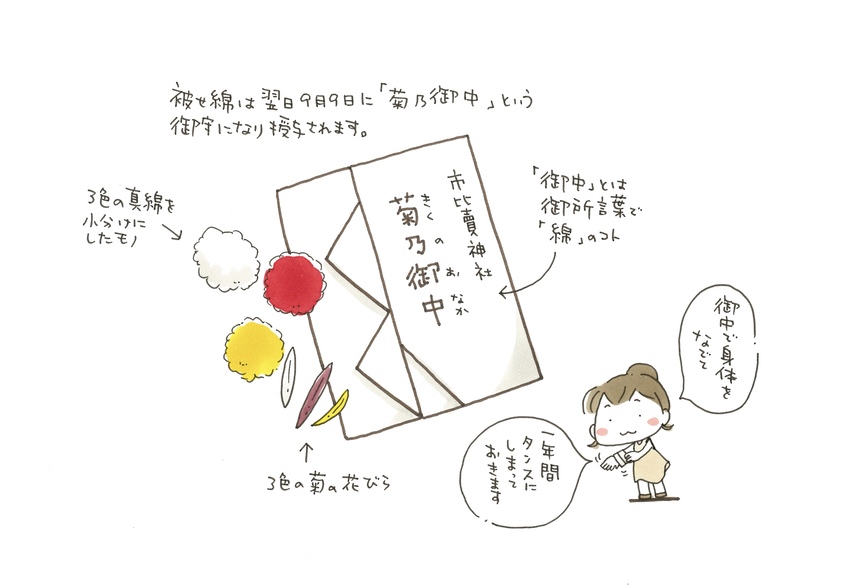

しばらくすると、社務所の中から神主さんと3人の巫女さんが粛々と現れた。ひとりの巫女さんが手にするお盆の上には赤・黄・白のふわふわとした丸い綿のようなモノが乗っている。神主さんの祝詞の後、2人の巫女さんが綿のようなモノを一つずつ菊の花の上にそっと乗せて行く。それを、ただただ、物音出さずに眺める私たち参拝客。この「菊の上に綿のようなモノを乗せる」という、一見何をしているか不明だが、実は重陽の節句のアンチエイジングに必要な美容具らしきモノを作る手順のひとつなのである。

この行事は「菊の被(き)せ綿」と呼ばれ、それこそ、平安時代の宮中でも行われていた。9月9日の重陽の節句の前日の夕方、菊の花に綿のようなモノを乗せ一晩放置。翌朝、女性たちは朝露が染み込み、菊の花の香りもほんのりついたその綿のようなモノを肌にぽんぽんとあてて、菊の霊力を得るコトで美容と健康と長寿を願ったのだという。なんて、雅、かつ、自然界と調和したアンチエイジング(科学的根拠云々は一旦置いておく)!あの平安時代をときめく女流作家・紫式部の『紫式部日記』や清少納言の『枕草子』にも菊の被せ綿の話が書かれているそうで、女性にとって気になる大切な行事だったに違いない。1,000年前も令和の現代も、人の願うコトは変わらなさすぎて「人間って、かわいいな〜」と微笑ましく思えてしまう。

ところで、ずっと「綿のようなモノ」と書いているふわふわのコレ。完璧に綿に見えるが、正式には「真綿」と呼ばれるモノで、その正体は「綿(コットン)」……ではなく「絹(シルク)」なのである。私は、寝る時にシルクのナイトキャプをして寝ると、朝、髪がサラサラになったという驚き経験から、それ以来、ちょっぴり熱心なシルク信者である(余談だが、この“ちょっぴり”というのが個人的にポイントである。シルクは、それなりのお値段がいたします故)。そんなわけで、お肌をシルクでぽんぽんするというのはめちゃくちゃ理に叶った美容法だと、私は頷かずにはいられない。

だが、平安時代には絹が肌に良いなどというコトを皆が把握して、あえて綿より絹を選んで使っていたかと言えば、そうでもないもよう。そもそも、平安時代には「綿」というモノが日本には存在しなかったのだそうな。綿は室町時代に朝鮮からもたらされたモノらしい。そんな後の時代に?!てっきり、日本にもともとある植物かと思っていた。お恥ずかしい。なので、後から入って来た綿と区別するため“本来の綿”という意味をこめて、絹のコトを「真綿」と呼ぶようになったのだ。

そして、この真綿の色と乗せる菊の花の色も江戸時代頃の宮中では決まっていたという。赤菊には白い真綿、黄菊には赤い真綿、白菊には黄色の真綿という具合に。いちひめさんでの菊の被せ綿もその組み合わせで行われていた。色の組み合わせの美しさまで気を配るあたり、江戸時代の宮中の女性陣の「美」に対する拘りが垣間見れて微笑ましい。

また、境内で居合わせた華道を習っているという年配の方には、こんな説もあると教えてもらった。

「宮中の位の高いお姫様たちは、この大きな菊と真綿を1本ずつもらえて、位が低い人たちは、小菊に白い真綿を全体的にワサッと被せたものを少しずつちぎって、それをもらってたそうなんよ」と。

「菊の被せ綿」は知らずとも、重陽の節句に菊酒を呑むらしいというのを知っている人はそれなりに多いのではないだろうか。だが、重陽の節句と言えば、なぜ菊の花なのか?

そもそも、菊という花は不思議な存在である。白菊はお葬式に使われるため、なんとなく縁起が良くないイメージ。かと思えば、皇室の紋章でもある。なんだか対極すぎないかと思いきや、お葬式で白菊が使われるのは、菊が皇室の御紋章なので「格調が高い」という理由もあるのだそうな。ちなみに、皇室の紋章が菊になったのは、鎌倉時代に隠岐に流された後鳥羽上皇が菊の花が大好きだったから。え?そんな理由??なんだか、これまた、かわいいな〜と思えてしまうエピソードである。

そんな菊の花が重陽の節句に用いられるのは「仙人が菊の下露を飲むことにより数百年の命を得た」という中国の故事に由来する。重陽の節句の際、酒に菊の花びらを浮かべて呑むのはこのためだ。酒が露の代わりなのだろうか。そして、日本酒の銘柄には「菊」の文字を使ったモノも多い。「菊政宗」「灘菊」「菊姫」「白菊」「ダイヤ菊」「喜久水」……etc.

きっと、菊酒を呑んで長寿を願う重陽の節句にかけてのネーミングなのだと思う。重陽の節句に菊の花びらが用意できない人は、これら「菊」が名に付く酒を呑んだり料理酒に使ったり、風呂に入れたりする形でもいいんじゃないかと日本酒好きの私としては思ってしまう。……簡略化し過ぎだろうか?

それでもやっぱり、世間的に知名度が断然低い「重陽の節句」。だがしかし、なぜ、9月9日なのかを紐解いて行くと、いろいろと生きるのが大変な今の時代こそ、大事にしなければいけない日だと気づく。

陰陽の世界で、奇数は「陽」の数字と言われ、奇数が重なる日は縁起の良い日とされている。3月3日の「上巳(じょうし)の節句(ひなまつり)」、5月5日の「端午の節句」、7月7日の「七夕(しちせき)」……1月7日の「人日(じんじつ)の日」を除く五節句はすべて奇数の重なる日である。その中でも、最大の奇数「9」が重なる9月9日の「重陽の節句」は、最大の陽の数「9」であり、その陽が重なるから「重陽」と呼ばれ、最高に縁起の良い日で最重要な日なのだ。

そして、「9月9日→9が重なる→重九(ちょうきゅう)→長久(ちょうきゅう)」となる。長く久しく、つまり、未来永劫を祈る日。

自分の命と健康が、皆の命と健康が永遠に続きますように。それは、世界が平和で安泰であるコトにも繋がってくるような気がしてならない。

いつの時代にも祈られる平和。けれど、いつになっても無くならない戦争。そんな今の時代にこそ、再び、重陽の節句を大事にしてみる世の中が帰り咲いてもいいんじゃなかろうか?

菊の花と真綿で自分のお肌のアンチエイジングを祈るという小さなコトからはじめ、巡り巡って、それが世界の平和にも繋がったら、そんな素敵な世界線に立てたら、人類も地球も未来永劫幸せなんだろうなと思わずにはいられない。

そんなわけで、私は今年の9月9日、体内からアンチエイジングを図り(?)、平和を祈るべく、菊の名がつく酒を呑む日にしようと思う。今から、どの銘柄にしようかと悩ましい……と、言いつつ心を躍らせている。

(データ)

▪️市比賣神社

京都市下京区河原町五条下ル一筋目西入ル

▪️風俗博物館