※この記事は@DIMEに掲載されたものです。

「メロンより甘い」と言われるとうもろこしがある。 しかも、毎年夏は期間限定で収穫体験ができると聞き、長野県・原村にある「ハマラノーエン」を訪ねた。

標高1200メートルに位置し、八ヶ岳の山々に囲まれたこの場所は、東京よりも6度ほど涼しい。

私が参加した日は平日にもかかわらず、10時からの回に20人もの参加者が集まり、畑は賑わっていた。参加者のほとんどが県外から来ており、その半分以上がリピーターだという。車でしか行けない広い畑の真ん中に、なぜこれほど人が集まるのか──。

その背景には、畑に立ち続け、人と向き合い、「面白そう」と思えばすぐに動く──そんな農園長の折井さんの人柄と、思わず誰かに話したくなるような体験があった。

【取材協力】

ハマラノーエン 農園長・折井 祐介

長野県原村で生まれ育つ。地元の高校を卒業後、大学時代にカナダへ留学。帰国後、東京で塾の講師や遺跡発掘の仕事を経験。その後、大手旅行代理店に就職し営業職を経験。2011年に幼なじみの柳沢(共同代表)と共に新規就農し、ハマラノーエン(旧HAMARA FARM)を立ち上げる。

農業と観光を繋ぐ取り組みとしてブランド化した「八ヶ岳生とうもろこし」は、2015年日本ギフト大賞長野県賞を受賞。その後もフード・アクション・ニッポンアワードや地元地域の認定商品に選ばれ、その都度様々なメディアや取り組みを通して生産だけではないライフスタイルとしての新たな「農」のカタチを仲間たちと実践している。

農業との出会いについて、折井さんは次のように語る。

「最初から農業がやりたかったわけではないんです。大学では海外に行って、東京で旅行会社に勤めていました。でも、仕事に疲れて実家に戻り、“つなぎ”のつもりで農業を始めました。実家が農家だったので、機械も畑も整っており、すぐに始める準備はできていました。でも、実際にやってみると意外と面白くて。農業は一次産業(生産)、二次産業(加工)、三次産業(販売)をすべて自分で完結できる数少ない仕事だと感じました。0から100まで全部自分でできるって、他にはなかなかない」

農業にやりがいを感じ出したころ、折井さんはとうもろこしの師匠が育てていた、小さくて珍しいとうもろこしに心を動かされたという。

「このとうもろこし、すごくおいしいな」と純粋に感動した折井さん。しかし、自分で育てたものを農協に持ち込んでも味よりもサイズで評価され、味が良いのに値段が全然つかない。

それがショックで、「味が良ければ高く売れないとおかしいだろう」と、個人で立ち上げたのが『八ヶ岳生とうもろこし』というブランドだった。

農協のその評価基準は、農家にとっては当たり前のことだった。しかし、折井さんは「知らなかったからこそ、おかしいと思えた」と振り返っている。

当時、個人の農家が農産物をブランド化する例はほとんどなかった。

折井さんは、「生で食べられる」という特徴を活かし、とうもろこしを新しいカテゴリーで販売したいと考えた。そこで、とうもろこしを1本ずつ袋に入れることに。

これは、とうもろこしだけを渡すと、美味しかったとしてもどこの商品か分からなくなってしまうため、「どこの農園のものか分かった方がファンは増えるだろう」という考えからだった。手間はかかるが、野菜の鮮度を保持する特殊なフィルムの袋で個包装にしている。

ブランド立ち上げ当初は、折井さん自らが店頭に立ち、直売から始めたが、廃棄になるものの方が多かった。しかし、徐々に口コミが広がり、ファンがついていった。

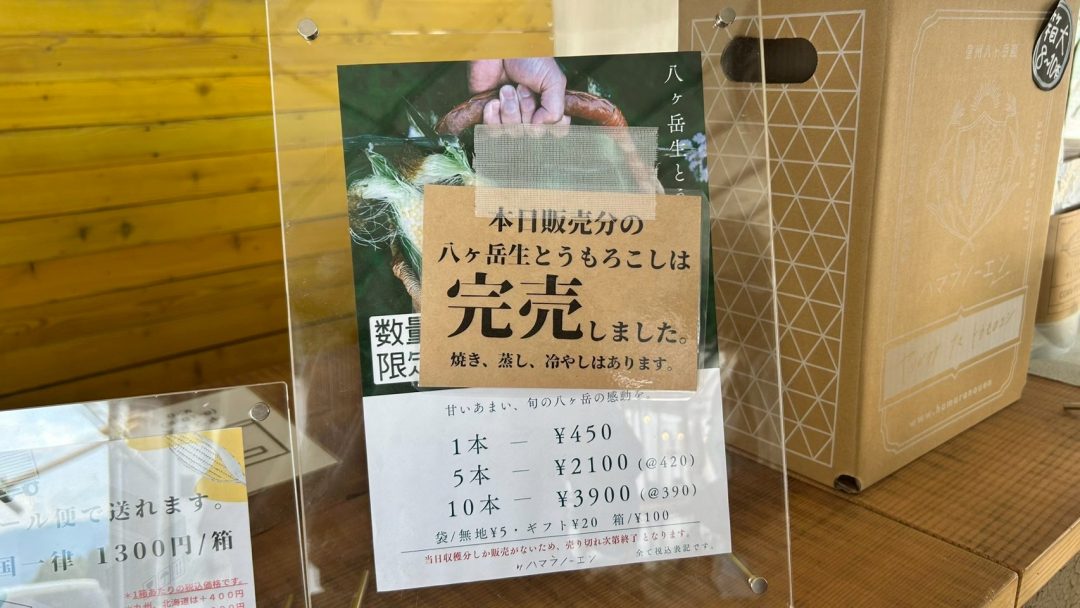

現在では人気となり、平日でもあっという間に売り切れてしまう。この日も、収穫した6,000本は午前中のうちに売り切れてしまっていた。中には1人で100本を買っていく人もいるという。

収穫体験が行われるのは、7月下旬から9月中旬のわずかな期間。実際に収穫された生のとうもろこしを食べると、その貴重な時期にしか味わえない甘さに驚かされる。青臭さがなく、シャクシャクした食感で和梨のような甘さを感じさせる。

甘さの秘密は、八ヶ岳の大きな寒暖差にあるという。昼夜の温度差が糖度を高め、さらに晴天率の高さと日照時間の長さが活発な光合成を促し、とうもろこしを一層甘くさせるのだ。

「美味しさって、味覚だけでなく、ストーリーからも感じるものだと思うんです。“どうして甘くなるのか?”“なぜ生で食べられるのか?”そんな話を聞きながら食べることで、感じ方も変わってくる」と折井さん。

折井さんが提供する体験は、味だけでなく、その背景にあるストーリーやエピソードを通じて参加者に深い印象を与え、それが再度訪れたくなる理由なのだろう。折井さんは、体験を通じて「友達にも食べさせたい」と思ってもらえることが一番嬉しいと言う。

夏にぴったりな爽やかなドリンクも(左から赤しそソーダ、ルバーブソーダ、クラフトコーラ)。生とうもろこしをかじりながら、ぐいぐい飲めてしまう。

折井さんが考える農業は、「自由」で「面白い」ものだと言う。

「農業って、もっと自由でいいと思うんです。服装も、時間の使い方も、売り方も自由に選べる。実は、クリエイティブな仕事なんですよ」と、農業が持つ「堅苦しい」イメージを払拭したいと語る。

さらに、折井さんは「美味しいものを作る」ことは当然のこととして、それだけでなく「面白くしていく」ことが重要だと語る。

「自分たちもこんなことができるんだ、と思って人が集まってくればいいんです」と笑顔で話し、続けてこう言う。

「都市伝説ライブでも怪談でも、畑でやっちゃえばそれも農業(笑)。“こんなことやってる農家がいるんだ”って思ってもらえるだけで、農業の見方が変わるんです。」

例えば、折井さんは農地の一角に「ハマラハウス」というビニールハウス型の直売&体験スペースを作り、農業の新しい提案をしている。

「普通の建物だと農業っぽくなくなるので、あえて農業用のビニールハウスを使って、“外観は農業、でも中はカフェっぽい”みたいなギャップを楽しんでもらいたくて。将来的にはここで『畑で映画』とか『畑で古着市』とか、やってみたいことが山ほどあるんですよ。変わったことをやる農家がいたっていいでしょ?(笑)」

多くの人々が訪れる「ハマラノーエン」。 折井さんの農業に対する独自のアプローチと新たな挑戦が、人を引き寄せ、その数を増やし続けている。

取材・文/三島はなえ