都市への人口集中により地方の過疎化や担い手不足が懸念される中、活気のある地域もあります。そのひとつが、徳島県美波町です。美波町のホームページには、「にぎやかそ」と記されています。「にぎやかそ」とは、にぎやかな過疎の町を表し、美波町らしさを生かした地域振興策を進め、町内外に取り組みを伝えるキャッチフレーズです。

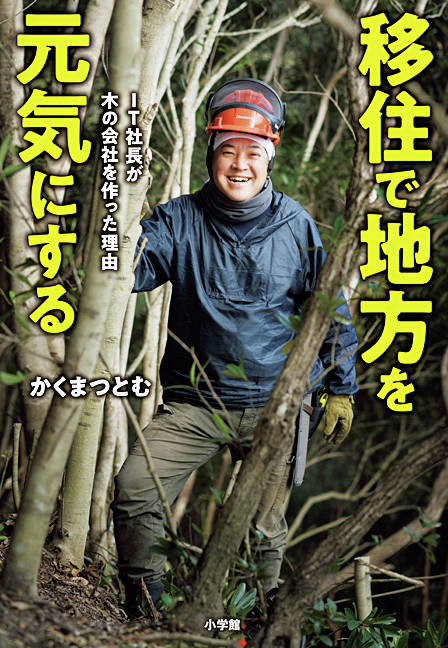

そんな美波町をにぎやかにしているキーパーソンが、吉田基晴さんです。美波町出身の吉田さんが、どのように地域の課題に取り組んでいるかを紹介した書籍『移住で地方を元気にする IT社長が木の会社を作った理由』(小学館)が現在、発売中。”地方をにぎやかにするヒント”がたくさん書かれている本の中から、その一部をご紹介します。

「にぎやかそ」のキーパーソンである吉田基晴さんは、徳島県日和佐町(現・美波町)生まれ。神戸市外国語大学を卒業後、IT企業を経て、セキュリティソフト開発販売のサイファーテック株式会社を設立します。代表取締役に就任後、故郷の徳島県美波町がサテライトオフィス誘致に動き出したことを知り、サテライトオフィスをオープン。そこで、美波町が抱える問題を知り、地方創生に特化した「株式会社あわえ」や、森林と人の営みの新たな循環モデルをつくる「株式会社四国の右下木の会社」を設立し、地方の課題に取り組んでいます。”子どもたちが50年後に見るであろう景色”こそが、吉田さんの事業の基軸になっているといいます。

地方での起業で課題となるひとつが、人材集めです。進学のタイミングで都心部に出ていく若者は、そのまま就職してしまうことも多く、人材不足が起こってしまいます。そこで、吉田さんはIT会社の特性を生かして、電波の届くところならどこでも仕事ができる「サーフィンができる会社」として、人材募集を行いました。

もともと徳島県はサーフィン移住者も多く、海とともにある暮らしをするために移住してきた人がいるといいます。サーフィンは波という自然が相手のため、いい波が休日にくるとは限りません。仕事をしながらお昼休みにサーフィンもできるという、仕事と充実した暮らしを両立させる「半X半IT」との言葉を提唱しました。

このXの部分は、サーフィン以外でも、なんでも可能。自分が求めているものを実現するための時間です。これは、塩見直紀さんが提唱する「半農半X」(半自給的な農業とやりたい仕事を両立させる生き方)という概念を借りて、「半X半IT」というライフスタイルを考えたそうです。

本当に人材が集まるのかどうか不安だったといいますが、蓋を開けてみると、サーフィンをしたい人だけでなく、農業や自然の中で子育てしたい人などの応募も多かったといいます。「昼休みにサーフィンができます」とうたっている自由度の高い会社であることが、働き方について模索している人たちに響いたようです。

徳島県を皮切りに広がりを見せるサテライトオフィスですが、活用したいと考えていても義務教育の子どもがいる家庭の場合、二の足を踏んでしまうこともあります。サテライトオフィスは、本拠地以外に働く場を設けることで、社員の多様なニーズにこたえる仕組みですが、サテライトオフィスで親が働く期間だけ、子どもがその地域の学校に通えるという前例はありませんでした。そこで、吉田さんが「株式会社あわえ」の事業として取り組んだのが「デュアルスクール制度」です。

あわえのホームページによると、

『学校はひとつじゃなくてもいい。子どもたちが、学ぶ場所を選べる未来へ。デュアルスクールとは、地方や都市など異なる地域の学校の行き来を容易にし、双方で教育を受けることができる多地域就学制度です。』と、記されています。

つまり、住民票がある都会の学校と、サテライトオフィスがある田舎の学校とを自由に行き来できるようにした制度がデュアルスクールです。保護者とともに田舎で過ごしても、居住地域の学校に出席したとみなされます。これは、吉田さんが粘り強く、教育委員会や行政と対話を重ねたことで実現しました。

実際に「デュアルスクール制度」を利用した家族は、都会の学校とは違うことを体験することで、子ども自身の中にもうひとつのモノサシができたことがいい経験になったと話しています。子どもにとって第二の故郷になるような地域ができることは、経験値や未来の選択肢もぐっと広がりそうです。

吉田さんの美波町を元気にする取り組みは、林業にまで及びます。里山と聞くと、自然豊かな暮らしを想像しがちですが、手入れをする人手が減少し、放置されることで自然が荒れ、より過疎化が進んでしまうという問題があります。実は、人が一度介入した植生は、元の姿には戻らないというのが、現在の植物生態学の常識です。ということは、里山は、人が管理をしなくなることで安定を失うことになります。放置された里山の大木は、人間でいえば高齢者。老木は、昆虫が媒介するナラ枯れなどの被害を受けやすく、一斉に枯死すると、大雨による被害も受けやすくなります。定期的に木を伐採し、萌芽した木を育てることが大切ですが、伐採するには、人手も費用もかかります。その伐採した木を有効活用することで、里山をマネタイズしようと考えたのが、「株式会社四国の右下木の会社」の試みです。

美波町は、もともと備長炭に向いているウバメガシやカシの木が多い地域ということもあり、高級備長炭の生産を優先しています。「樵木備長炭」と名付け、ネット中心の直接取引を行うことや、備長炭の規格を見直し納得してもらうなど、生産側の事情もきちんと説明して、理解してくれる飲食店との取引にもこだわっています。

また、地元の美波町での啓発にも力を入れ、地元の食材を地元の炭で焼いて食べる楽しさを提案する「地炎地食」の取り組みも行っています。樵木ガストロノミーとも呼べるうねりが全国に広がれば、新たなサステナブルツーリズムが実現できるだろうという、美波町だけでなく、全国の里山地域のことも視野に入れた取り組みが行われています。

「課題は常にビジネスチャンスである」という吉田さんの言葉通り、新たなビジネスによって地域が元気になっていく様子が目に浮かぶようです。地域によって課題の違いはあっても、解決のヒントが見つかるのではないでしょうか。

『移住で地方を元気にする IT社長が木の会社を作った理由』には、たくさんのアイデアや、ここに至るまでの経緯も書かれているので、参考にしてみてはいかがでしょう。

『移住で地方を元気にする IT社長が木の会社を作った理由』好評発売中!

かくまつとむ著・1,760円(税込) 小学館

東京から生まれ故郷にUターンしたことをきっかけに、過疎の町の課題に取り組みながら、新たなビジネスを展開する吉田基晴さん。地方を元気にするアイデアが詰まった1冊です。