日本全国で、祭りの担い手不足が深刻化しつつある。これは地方の人口減少の問題と大きく関わっている話だ。しかし、必ずしも人口が減っているから、担い手が不足しているというわけでもない。

私は日本全国のお祭りや民俗芸能を取材しているライターなので、さまざまな地域の声を聞くことがある。例えば新興住宅が増加した地域では、「転入出世帯が多く、担い手として定着する人が少ないため、結果的に人口は増えても担い手不足だ」という話を聞いたことがある。

一方で担い手が増加している祭り団体もある。それは祭りの出し物の豪華さやかっこよさなどが人を惹きつける場合もあれば、「みんなが参加できる祭り」として、関わり方を増やす工夫をした地域もある。

今回紹介するのは、県による関係人口創出に関する事例である。「祭りの担い手とのつながりがあるのは、どちらかというと市町村の方では?」と思う方もいるだろうが、県にしかできない支援の形があるようだ。祭りの担い手不足を解消すべく立ち上がった福岡県と石川県の取り組みを紹介したい。

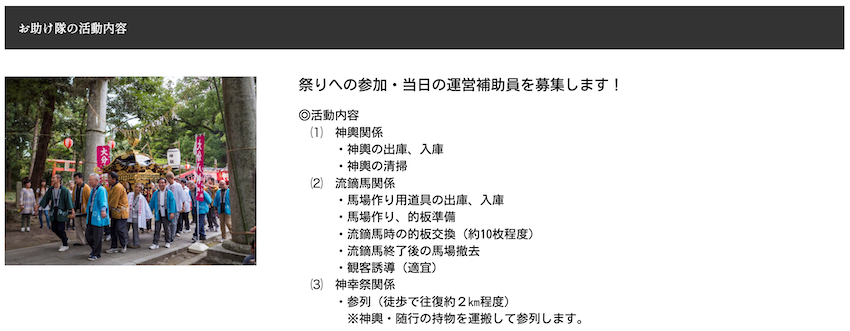

まずは祭りの担い手作りとして2023年に始められたのが、福岡県主導の「地域伝統行事お助け隊」だ。祭りの準備や神輿の運行など、さまざまな理由で人手が不足しているお祭りに対して、ボランティアを派遣する仕組みだ。

福岡県企画・地域振興部 政策支援課によれば、

「近年、新型コロナウイルスの蔓延、高齢化、若者の流出、コミュニティ意識の希薄化などで祭りの継続が難しいという声をよく聞くようになりました。そこで伝統行事を継続的に実施できるよう、2023(令和5)年度の8月に事業を開始しました」とのこと。

2023年度は5件、2024年度は11件の募集掲載を実施。2023年度と2024年度にお助け隊として派遣された人数は累計で45人にのぼり、登録者は311人(2025年5月末時点)に至った。

これまで市町村単位では、祭りの際に人手の相互協力などの取り組みを行っている団体もあった。しかし、都道府県が実際に動くというのは珍しい。

まず、年度はじめに市町村向けに「地域伝統行事お助け隊」の説明会を開催するなどして制度の周知を図る。そして、お祭りの担い手を募集したいという祭り主催者などからの声が上がってきたら、行事が実施される市町村を通じて要請をしてもらう流れになっているという。

「地域伝統行事お助け隊」に登録をしている参加希望者には、新規募集があれば一斉メールが送られる仕組みになっている。応募がきたら、要請のあった市町村職員が電話等で直接応募者に祭りの詳細や参加の同意確認を実施する。県の事業として行うメリットは、「県外など遠方からの参加者も広く募集できる」という点にあるようだ。

私も実際に東京から福岡に飛行機で向かい、2024年9月に大分八幡宮放生会に伝統行事お助け隊として参加した。祭りは、地域の方々と顔の見える関係を築くのにとても良いきっかけになる。出会った人の顔が思い浮かぶから、その地域をもっと知りたくなる。また訪れたくなる。こうした積み重ねで関係人口が創出されるのだと実感できた。

詳しくは(株)オマツリジャパンwebサイトの記事をご覧いただきたい。

https://omatsurijapan.com/blog/fukuoka-localtraditionaleventhelpteam/#i-6

さて、次に紹介するのが石川県で2025年に始まった「祭りお助け隊」である。今回は石川県文化観光スポーツ部文化振興課専門員・若林恵一朗さんにお話を伺うことができた。

――県主導で祭りの担い手を派遣するのは、全国でもまだ少ない取り組みかと思いますが、「祭りお助け隊」実施の経緯を伺いたいです。

若林さん:令和6年の元旦に能登半島地震がありました。石川県では被災地の声を踏まえて「創造的復興プラン」を策定しており、そこでは祭りについて何度も言及しています。能登の祭りが地域のアイデンティティーであるとともに、子どもからお年寄りまで幅広い世代が参加することで、地域の結束を高める役割を担っているんです。被災者の声を聞いていても、祭りの存在がいかに大きいかがうかがい知れます。能登では暮らしの中で祭りがなくてはならない存在になっているんです。

能登の各地域に存在する数多くの祭りの開催が危ぶまれる中、地域コミュニティの再建やふるさと文化を残したいということで様々な支援をしています。七尾市以北の6市町に調査を依頼して、祭りが従来の4分の1しか開催できていない現状も見えてきました。そして人手不足が理由のひとつとして上がってきました。そこで、担い手の人手不足を支援する「祭りお助け隊」を開始しました。

――この祭りお助け隊を立ち上げるに当たって、何か参考にしたようなモデルや制度は何かありますか?

若林さん:福岡県に直接電話でお伺いして、先行事例である「地域伝統行事お助け隊」を参考にさせていただきました。

――福岡県の取り組みと似ている部分と、違うオリジナルの部分などありますか?

若林さん:似ているのは事前に登録をいただいた方に祭りの募集があることをお知らせして、申し込んでもらうという仕組みの部分です。

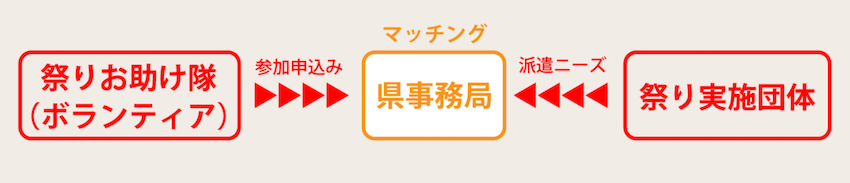

福岡県と違うところとしては2点あり、まず1点目は、祭り実施団体が直接県に祭りの担い手の募集を登録して、申し込みを募るというところです。被災市町の役所や役場ではどうしても人手が足りないというところもあり、県で直接受け付けるようにしていました。ただ、祭りの実施団体と距離の近い市町の方が丁寧に見られるところはあるので、一長一短はあると思います。

もう1点違うところは、企業や団体も登録可能としているところです。イオン、サントリー、明治安田生命といったような企業で社会貢献活動の一環としてお祭りに参加したいと言ってくれているところがあります。会社として能登復興に力を入れたい、災害ボランティアだけじゃなくて祭りの人手としても支援したい、というお声をいただいているところです。それから、ボランティア団体にも参加いただいています。

――参加者を集めるには、どのように告知しているのですか?

若林さん:最初の募集の開始が令和7年5月15日に始まり、令和7年7月時点で600人以上に登録いただいています。チラシ、県公式SNS、インスタなどのWEB広告にも「祭りお助け隊」募集の告知を出しています。

――反応が良かったのはどういう経由でしょうか。

若林さん:災害ボランティアへの呼びかけが大きいですね。能登復興の災害ボランティア登録者は約5万人で、災害ボランティア募集と合わせて祭りお助け隊の募集も載せています。災害ボランティアの活動を経て、今度は祭りで能登を応援したいという方が多くいらっしゃると感じています。

――どのような方が登録されていますか?

若林さん:年齢では40~50代が多く、登録者の平均年齢をとってみると40代後半になります。県外からの登録が半分以上を占めています。

――実際に実施された「祭りお助け隊」の事例を教えていただけますか?

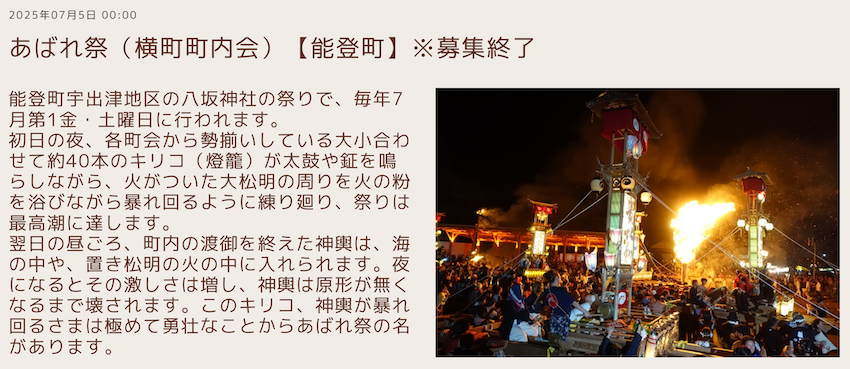

若林さん:令和7年7月から派遣を開始しており、現時点での実績は2件(※インタビュー時点。8月末時点では20件)ですが、まずは7月4日〜5日に能登町宇出津の「あばれ祭」に参加しました。

36町内会でキリコと呼ばれる灯籠が乱舞するんですが、その中でも派遣の要望があった横町町内会のものを担いでいただきました。

あばれ祭は金曜日と土曜日の夜に行われる祭りで、17人の方に参加いただきました。2日間通しで参加される方もいれば、金曜だけや土曜日だけ参加という方もいました。

東京や大阪、長野、愛知など全国の方々が集まりました。実際に参加するには公共交通機関のない不便なところで、車での現地集合は大変だったと思いますが、それでも集まってくださいました。

若林さん:もうひとつは7月12日に開催された七尾市の七尾祇園祭です。七尾市の中心部の方で行われるお祭りで、サントリーの社員の方6名に参加いただきました。

――お助け隊の内容としては、どういうことを体験されたんですか。

若林さん:こちらも奉燈を担ぐという内容です。奉燈と呼ばれる灯籠が町を練り歩きます。大小10基の奉燈があり、大きいものでは高さ10m以上、担ぎ手は合計で100人以上という場合もあります。

――すごいですね!練習はなくてすぐに本番でもいけるものなのでしょうか。当日はどのようなスケジュールでしたか?

若林さん:あばれ祭りの方は、少し練習はしました。ある程度身長が揃ってないと難しいところがあるので、事前に担いで位置を決めました。ただ、七尾祇園祭はほぼ練習なしで入りました。

夕方6時に地区の集会所に集合し、夜8時くらいに担ぐまで、地域の方々と飲んだり食べたりしながら交流を深めました。それから担ぎはじめて、奉燈が地区の倉庫に帰ったのが大体深夜の1時半くらいです。終わった後、地区の集会所でまた皆さんと飲んでいました(笑)。

奉燈を担ぐという共同作業をしながら、地域の皆さんが飲食を共にして親交を深める。あるいはその祭りの期間に地元に帰ってきた人たちと語り合う。こういうところで地域の絆が強固なものになって、地域コミュニティが再建されるという役割があると思います。

――奉燈などを「担ぐ」という募集内容が多いのでしょうか?

若林さん:そうですね。担ぎ手の募集が多いですね。七尾市の中島町熊野町会で納涼祭があり、これは神輿を担ぎます。また能登島向田の火祭でも担い手を募集しています。大きな松明を燃やすのですが、その松明作りにもボランティアに協力してもらいます。自分が作った手松明を祭りの本番で燃やすことになります。他にも七尾市の六保納涼祭では、キリコの担ぎ手を10名程度の募集となっています。担ぎ手としての参加が多いですが、時期によっては毎週のように参加できるお祭りがあります。

――お神輿や奉燈などの担ぎ手だけじゃなくて、民俗芸能を演じるなどの他の役割もありますか?

若林さん:地域から要望があれば募集します。ただ、例えば獅子舞の人手など、一定期間事前の練習が必要なものは、参加が難しいとも思います。

――逆に外からの人は受け入れないで祭りをやっていきたいという地域もあるんですか?

若林さん:そういうところは多いと思います。祭りは地域の人々が神事あるいは神事の延長線上で行うものなので、どういった形で行うかは、結局地域の方々の思い次第なんです。外部の力も借りてこれまでと同じような形式で行っていこうっていうのも地域のひとつの選択肢ですし、あるいは地域に残っている人だけでやれる範囲でやろうというのも、ひとつの選択肢です。県として再開支援はしていますが、必ずしも「従来どおりの形で」と言っているわけではありません。あくまで地域の祭りの選択肢として、もし人手を借りて実施したいという思いがあれば、それを支援したいという考えです。

――「祭りお助け隊」の参加者を受け入れた地域の方々は、受け入れてみてどうだったのでしょうか?

若林さん:今までに派遣したのは2件だけですが、どちらの地区からも「本当にありがたかった」、「今後も続けていきたい」という声がありました。あばれ祭の横町町内会に関してはなかなか担ぎ手が足りなくて、去年もあばれ祭は開催されましたが、町内会としては参加できなかったんです。「今年はお助け隊の力も借りて実施できた。来年も何としてもあばれ祭に参加したい」とのことで、祭りお助け隊を今後も要請したいそうなので、募集できてよかったと感じました。

「お助け隊」という取り組みが始まったきっかけは、福岡県では新型コロナウイルスの蔓延や高齢化等、石川県では能登半島地震と、それぞれである。文脈は違えど、担い手不足という意味でいうと、日本全国で困っている地域がたくさんあることは間違いない。

都道府県単位でお祭りの担い手を支援していくメリットは、福岡県も石川県も共通して「広域的な募集ができること」という声が聞かれた。一方でデメリットとしては、祭りの実施地域から距離があるということだろう。そのため、福岡県では電話やメールで参加者とのコミュニケーションを入念に実施したり、実際に派遣先のお祭りに同行したりしている。

石川県文化振興課専門員の若林さんも「祭り実施団体の集まりに私が出向いていって、このお助け隊の紹介をしたことで、派遣につながった事例もあります。祭り当日もなるべく地域に出向くようにしています」と語っていた。祭り団体と参加者を繋ぐためのコミュニケーションが非常に重要になってくるのだ。

かつて日本における祭りは、古来より「土地のものである」という意識が強かったことは間違いない。日常の生活の場におけるケに対して、ハレの場としての祭りが1年に1度の娯楽、楽しみと感じてきた地域の人々は多かったはずである。

旅人が祭りに出合うことはあっても、祭りを助けるという発想はなかなか存在しなかっただろう。リモートワークや2地域居住、関係人口などの土地に縛られない生き方が可能になった現代において、「祭りを遠方から助ける」という発想が一般化する未来もあるのかもしれない。そう考えると、お助け隊の今後の展開がとても楽しみだ。