0歳〜12歳の子どもがいる子育て世代に向けた、教育・育児メディア『HugKum(ハグクム)』。総合出版社である小学館が培ってきた知見と人脈を生かし、遊びから食、カルチャー、教育まで、幅広いコンテンツを親子に届けています。

“育む”という言葉から名付けた『HugKum(ハグクム)』。最も大切にしていることは「情報のエビデンス」だといいます。「大切な命に関わる情報も扱っているので、確かな監修者のもと記事作りにはとてもこだわっています」と語るのは村上奈穂編集長。

「小学館の学年誌や教育誌を長年作ってきたOB・OGに教えを仰ぎながら、必ず監修者をつけ、正しい情報を発信しています。こうした有識者の人脈の多さは、私たちの大きな強みです。記事を公開する前には、何人もの目を通した上でAI校正も入れるなど、念入りなファクトチェックも欠かしません。教育や子育ての情報を探してたどり着く熱心な読者の方が多いので、サイトの滞在時間が長いのも特徴です」

一方で、“子育てに正解はない”も、『HugKum』のモットー。

「私も小学校4年生と中学2年生の子どもをもつ母ですが、いまの親御さんは忙しく、情報も溢れています。時間がない中で、最短で正解に辿り着きたいとサイトをおとずれてくださる人も多い。ただ、子育ての正解は目の前にいるわが子しか持っておらず、わが子をよく観察することでしか見えてこないことがあります。ですので、たくさんの選択肢を記事で提示しますが、その中から親御さんに選んでほしいと思っています」

記事は、「学び」「遊び」「食・レシピ」など、子どものシーンに合わせてカテゴリが組まれています。

その中で目をひくのが「親子で学ぶSDGs」のカテゴリ。常設したきっかけは、小学校に2020年度から全面実施された新学習指導要領による『持続可能な社会の創り手の育成』の明記でした。

「『SDGs』のカテゴリを立ち上げたのは2021年です。世の中のムーブメントとして盛り上がっていたことに加え、私たち親世代が全く学んでいない概念。小学校高学年のほうが親より詳しい、という事態が発生していました。

そこで、特集のテーマは『親子で学ぶSDGs』にしました。これは、子どもたちから教えてもらったり、親も学んでいったりする必要があると思ったからです。記事はこの3年半ほどで230本ほどになりました」

記事では、さまざまな立場の方のお話を紹介。近々では早稲田大学の下川准教授や鎌倉市長、さかなのかわちゃんなど幅広いジャンルの方を取材しています。また、子どもや子育て層にとって、遠すぎない話題を取り上げることも大切にしているそうです。

【由比ガ浜海水浴場はアジアで初、日本最初のブルーフラッグ認証を得たビーチ】鎌倉市の環境を守る取り組みを松尾崇 鎌倉市長にインタビュー!

「SDGsには、環境問題や脱炭素といったイメージが先行しますが、世界に比べて遅れている性教育も、高まっている日本の相対的貧困率も、ここに含まれます。読者の皆さんに、身近なこととして考えてもらえたらいいなと思います」

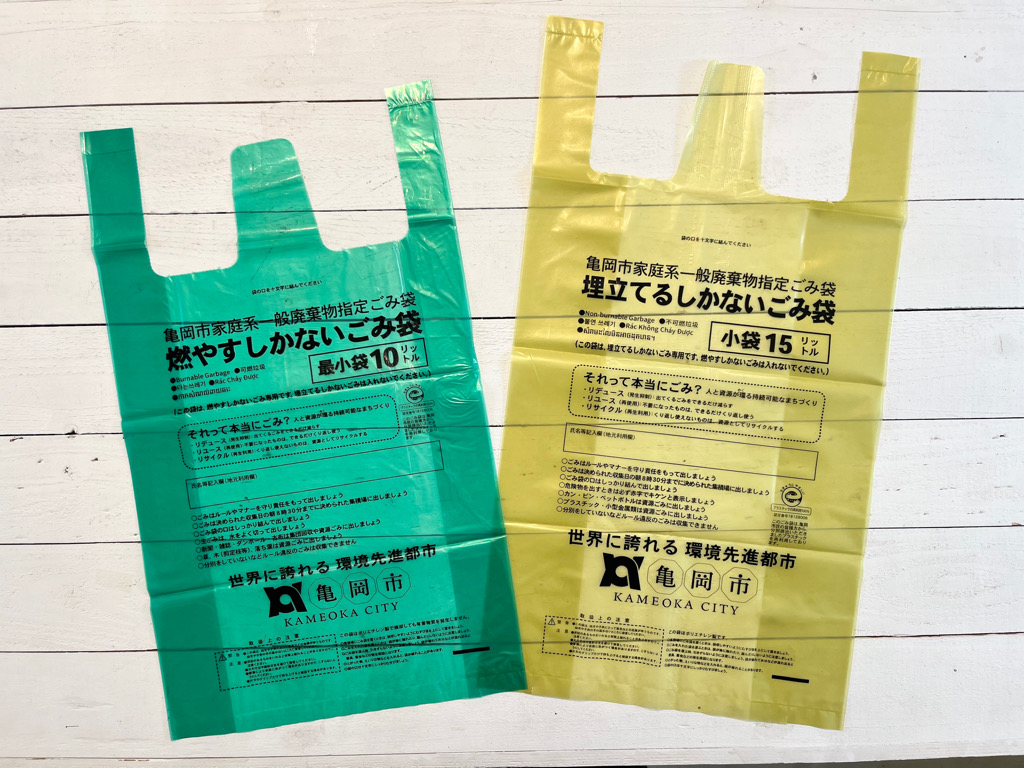

京都府亀岡市には「燃やすしかないごみ」の日がある!? ごみの名前が変わると、ごみの量は減るの?

また、特集内では『マンガでSDGs』という連載も人気があるそうです。

「『小学館』は総合出版社として、数々の漫画作品も生み出しています。そうした知識も生かし、子どもにも大人にも身近な漫画に落とし込んで紹介する記事です。

これも監修者を立て、エビデンスを大切に。監修者、取材するライター、SNSで活躍する漫画家、そして編集者の4者で、時間をかけて丁寧に作っています。

いまでは回を重ね、関わってくださる監修者や漫画家とのつながりも増えてきました。編集者は紙媒体も経験しています。だからたとえば『親子に向けた分かりやすい冊子を作りたい』といったご要望がいただけたら、しっかり応えられる知見とメンバーがそろっていると思います」

【マンガでSDGs】北海道自治体の「ふるさと納税」返礼品に佐藤錦さくらんぼが! 温暖化の影響で産地が北上

遊びから食、カルチャー、教育まで、オールジャンルを扱っているといっても過言ではないほど多彩な『HugKum』の記事。中でも村上編集長が、強みと考えているテーマは「発達障害」について。作業療法士の方など専門家の力も借り、立ち上げ当初から大切に扱っています。

「『HugKum』をローンチした2018年ごろは、まだまだ育児メディアで発達障害を扱うことが少なかったのですが、ここ数年で劇的に増えた気がします。発達障害の子どもは、2018年当時で10人に1人。現在では、グレーゾーンも含めて増えているといわれています。だからこそ、当事者だけでなく、クラスメイトやその親御さんにも、発達障害のことを認識して、温かい目で見守ってほしいです。

発達障害の特性は本当に人それぞれですが、じっと座っていられなかったり、手が出てしまったりということもあります。それを特性であると知っているだけで、周りにいる子どもも親も、その子への向き合い方が変わるのではないでしょうか。記事では、こうした知識やリアルな姿も、分かりやすく発信しています。

「通級」ってどんな制度?文部科学大臣がSNSで活用をアピール!発達障害の子育てを応援する制度の中身を専門家に教えてもらいました

今後は、「前向きな取り組みをしている企業や団体などを紹介する記事も増やしたい」とも。

「SDGsが掲げる持続可能な社会を守ることは、一人ひとりが持ち続けていなければいけない概念です。だからこそ、『親子で学ぶSDGs』特集は、続けることが大切だと考えています。その上で、取材記事はもちろん、タイアップ記事やプロジェクトで実績を作っていくのも目標の一つです」

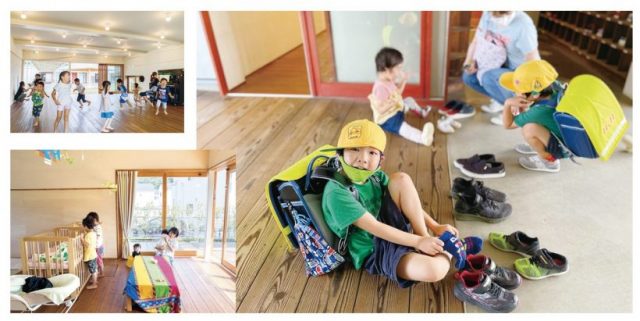

「インクルーシブ保育」実践園に聞く、「みんながちがいを認め合う社会」に必要な心構え【親子で学ぶSDGs】

今後、SDGsをテーマに実現してみたい企画を聞いてみました。

「多様性やインクルーシブ教育、インクルーシブ保育、ということの発信にも力を入れているため、

”HugKum運動会”として、アスリートを巻き込みながら障がいの有無にかかわらず参加できるスポーツ、体を動かすイベントをショッピングモールなどで開催し、賛同いただけるメーカーさまにブースを出していただくことをやってみたいです。

2018年10月のメディア立ち上げから8年目を迎え、だいぶ知見が溜まり、関わるスタッフも増えました。今後も具体的な事例や確かな監修者のもと、記事の発信はもちろん、SNS、冊子の制作、イベントなどさまざまな企画を実現していけると思います」

取材・文/ニイミユカ 撮影/田中麻以(小学館写真室)