※この記事はHugKumに掲載されたものです。

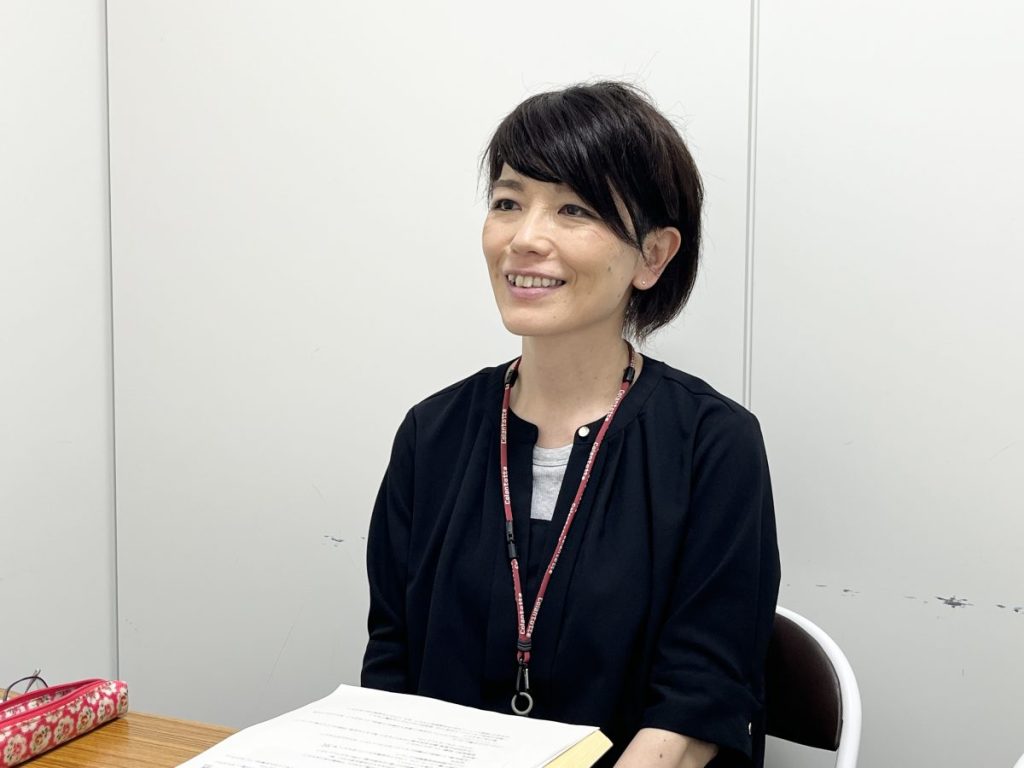

文部科学省が6月に発表した「英語教育実施状況調査」で、さいたま市の中学生の英語力は「6回連続全国1位」となりました。英語検定3級相当以上の英語力をもっている中学3年生の割合は89.2%で、全国平均52.4%を大きく上回っています。そんな日本一の英語力を誇るさいたま市の英語教育の特徴について、さいたま市教育委員会の伊澤幸恵さんにインタビュー。その特徴から、家庭でも取り入れられる英語の効果的な学習法を探ってみました。

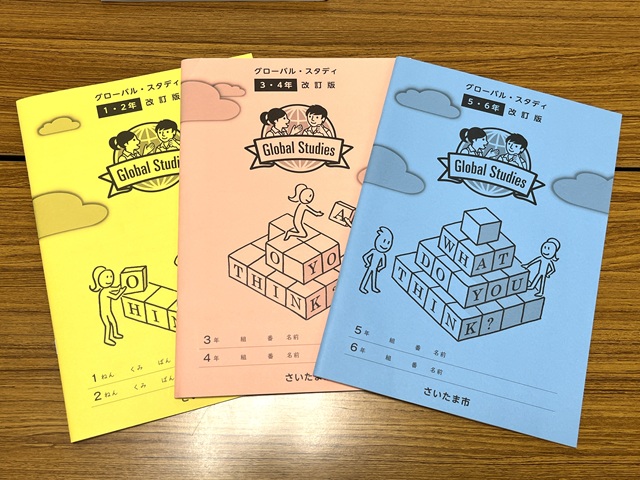

さいたま市内のすべての小中学校では、2018年度より小1~中3まで一貫した独自の英語教育「グローバル・スタディ」を実施しています。

「グローバル・スタディ」を開始した経緯について、さいたま市教育委員会の伊澤幸恵さんは

「2013年度に国の第2期教育振興基本計画で‶グローバル化の進展〟という方向性が示されました。今後の小学校外国語の教科化に先がけて、さいたま市ではいち早く英語に力を入れようと、モデル校で独自のカリキュラムをスタートさせました。

もともと2007年度から‶自信をもってコミュニケーションをとる力〟や‶グローバルな視点で物ごとを捉える力〟を養う目的で英会話の時間をスタートさせていたこともあり、その延長線上での取り組みとなりました」。

「グローバル・スタディ」のカリキュラムには、さいたま市の学校に通っていなくても、子どもの英語力も伸ばせる大きなヒントが隠されているようです。一つずつ見ていきましょう。

まず違うのは、授業時間数です。市内の小中学校では「グローバル・スタディ」の授業時数が小1で年間34時間、小2で35時間(全国では実施なし)、小3~4年生で年間70時間(全国平均35時間)、5~6年生で年間105時間(全国平均70時間)と、それぞれ全国平均より35時間も多く、週にならすと1時間ずつ多いことになります。また、中学校では年間150時間以上と、全国平均より17時間ほど上回っています。増やした時間は「総合的な学習の時間」の一部を減じて充てています。

また、朝学習タイムを「グローバル・スタディ」に充てるなど、「英語に触れる時間を短時間にして、回数を多くする工夫」をしている学校も多いといいます。

「週に1回の授業では、子どもは学習内容を忘れてしまい、理解がなかなか定着しません」と伊澤さん。英語を見聞きする回数が増えることで、子どもたちは英語を聞くことや話すことのハードルが下がり、定着につながっているようです。

次の特徴として、独自に開発したオリジナルテキストがあります。これは市の教育委員会と小中学校の先生たちで作ったもので、英語を使う意欲をかきたてるような題材を吟味し、子どもの成長に合わせて興味をもたせる内容になっています。

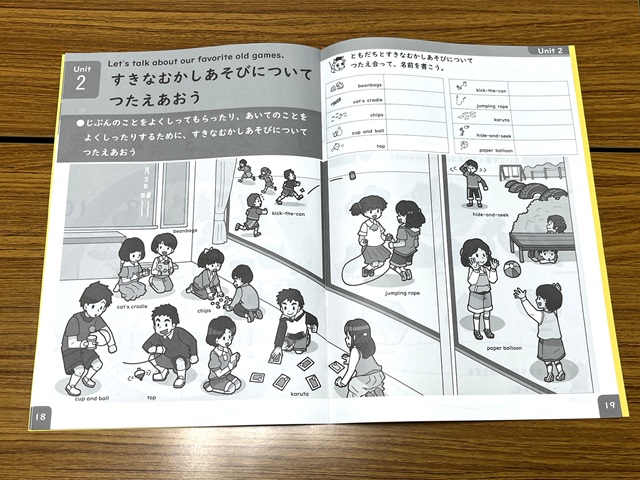

例えば低学年のテキストには「好きな昔遊びについて伝え合おう」という単元があります。子どもたちは生活科の「昔遊び」の授業で、地域の方を招いてお手玉やおはじきといった昔遊びを楽しむ体験をしており、「グローバル・スタディ」では「昔遊びを英語で言ってみよう」といった教科間の連携があります。授業では、例えば「I like ~」を使って、自分の好きな遊びを英語で伝える練習を行います。

中学年でも、社会科で行う地元さいたま市の名産や観光名所、行事について調べたことを、「グローバル・スタディ」ではタブレットを使い英語でプレゼン資料を作ります。さらに高学年になると、さいたま市や日本の魅力を英語で説明し動画で発信するという単元もあります。

伊澤さんは「生活科や社会科等と関連させたテーマを選び、教科横断型の作りにすることで、子どもたちが自分の好きなことを‶もっと知りたい〟‶調べたい〟‶伝えたい〟という気持ちを高めるようにしています。日本語で話せることを、あえて英語で伝えるのですから、英語を使う目的や場面設定を工夫することに力を入れています」と話します。

「勉強だからやる」という受け身の姿勢ではなく、自分の好きな遊びや地元の魅力を「みんなに聞いてもらいたい」という気持ちが強くなるので、「それを英語で伝える」ことにも意欲的に取り組める、そんな好循環が生まれているようです。

言語の学習では「話す」「書く」といったアウトプットが欠かせませんが、「グローバル・スタディ」ではさまざまな体験活動を通して、子どもたちの英語をアウトプットする場が用意されています。

5年生の「英語劇」もその一つ。クラスでグループに分かれて短い演劇作品を作って発表し、動画撮影も行います。演劇に関心が薄い子も小道具製作などで協力し合い、クラス全員で一つの英語劇作品を作ります。この経験は、机上の英語学習では得られない視点を得られ、充実感も高まります。

さらに毎年夏休みに二泊三日で行う「イングリッシュキャンプ」は、外国人講師といっしょに過ごす英語漬けのイベント。こちらは定員があり全員参加ではありませんが、毎年約100名のお子さんが参加。応募はいつも定員オーバーで抽選になっているそうです。

このほかにも、「SAITAMA Jr.プロモーター」といって、オーストラリアやニュージーランドの子どもたちとオンラインでつながり、さいたま市や日本の魅力を動画で発信するという交流イベントもあります。

「子どもたちは、自分の家からオンラインで日本の文化や良いところなどを紹介するのですが、発信するのは日本の食べ物や文化、祭りなどの話題が多いですね。事前に言いたいことを考え、わからなければ先生やALTに聞いて念入りに準備しています。

オンライン交流では片言の英語であっても一生懸命伝えようという熱意が伝わってきます。実際に自宅の中の様子を映して見せ、日本と海外の生活や文化の違いをおもしろがる姿は興味深いですね」と伊澤さんは話します。

この「英語劇」や「SAITAMA Jr.プロモーター」の様子は、子どもたちが動画作品としてまとめます。そして市の「英語劇発表会」や「動画コンペティション」で優秀作品が表彰される場もあるため、子どもたちはお互いにアドバイスしあって作品の質を高めたり、先生に正しい英語表現を教えてもらって練習したりと、積極的な姿勢で取り組んでいます。

「グローバル・スタディ」の授業では、担任教師を必ずALT(外国語指導助手)がサポートをします。複数の教員による指導が行われているので、わからないことをすぐに質問でき、担任の先生とALTの先生の英語の掛け合いを見て、積極的に英語でコミュニケーションをとることの大切さも学んでいるといいます。

さいたま市の英語教育「グローバル・スタディ」の取り組みはいかがでしたか? 家庭では、さいたま市の指導体制を真似することはできませんが、

・英語に触れる機会を多くする

・自分の好きなモノ、コトや身近な題材を使い「好きなこと、楽しいことだから伝えたい」という気持ちを高める

・身につけた英語をアウトプットする機会を多くする

などは、ヒントになりそうです。小学校の英語が必修科目として評価がつくようになり、なかには英語学習への意欲を上げることが難しいお子さんもいます。

「評価がつくから」「受験に必要だから」といった理由よりも、「自分が伝えたいことを、英語を使って表現することの楽しさや充実感」を実感するほうが、英語へのモチベーションは上がり、持続するのでしょう。

「グローバル・スタディ」の取り組みをヒントに、子どもが楽しく英語に向き合う工夫をしてみてはいかがでしょうか。

取材・文/船木麻里